歌は世に連れ、という言葉がいつからあるのかは定かではない。でも、大衆音楽という言葉が広まった頃から、そういう言われ方はされていたのではないだろうか。ヒット曲とその時代、世相や社会背景、そして、その歌い手の人気。いくつもの要因があってヒット曲が生まれる。

でも、そうした曲の中で、どんなに時が流れて時代が変わっても廃れない歌がある。“名曲は時代を超える”というもう一つの永遠の真理がそれだ。時を超えて歌い継がれ語り継がれる歌。この10年あまりのカバーブームは、そうした曲達に対してのリスペクトの表れでもあるだろう。

とは言え、中には曲の知名度を頼っただけの心ないカバーも少なくない。それら凡百のカバー作品の中で、抜きんでているのが、女性では坂本冬美の「Love Songs」シリーズであり、男性では徳永英明の「VOCALIST」であることは言うまでもない。心ある音楽人と心技の備わった歌い手が、時を超える名曲達に新たな命を吹き込んでゆく。その両方の作品に特筆しなければいけないのは、歌い手自身にとってもそれまでの自分のスタイルにはなかったチャレンジだったことだろう。そのことがより一層原曲の魅力を引き出すことになり、リアルタイムで原曲を知らなかった聴き手に届いてゆく。それは、“歌のつたわり方”の理想的な形といって過言ではない。

前置きが長くなっている。でも、坂本冬美の「ENKA~情歌~」は、そうした流れの中で語られてこその作品ではないだろうか。すでに「Love Songs」シリーズを6枚、60年代のカバーポップスや70年代のフォーク、ポップス、ニューミュージック、更に洋楽のラブソングまでを網羅、オリジナルのアルバムも一枚あった。どれも、選曲だけでなく、小節を封印した歌い方も含め、彼女の本来の演歌路線とは違うアナザーサイド的な発見に満ちたアルバムでもあった。

この「ENKA~情歌~」は、そうではない。どれも彼女が生きてきた世界を象徴するような曲が並んでいる。オリジナルを歌っているのも、“その道の大先輩”ばかりだ。

今、なぜ、このアルバムなのか。プロデューサーの山口栄光は、こう言った。

「「Love Songs」のシリーズは6作で一区切りにして終わろうと。ただ、坂本冬美のカバーというのは浸透してきたし、今年はデビュー30周年ですからね。3月と8月に演歌シングルも出しましたし、今年は演歌の年にしよう。演歌に対するリスペクトと感謝を込めて、「Love Songs」の延長でカバーしようと。これは色んなところで彼女も言ってますけど、坂本冬美は、小学生の時に、石川さゆりさんの「津軽海峡・冬景色」を聞いて初めて演歌歌手になりたいと思った。彼女の中には色んな演歌がある。基本的に、彼女が影響された、育てられた演歌を選んでいます。「Love Songs」もそうだったんですけど、いつも候補曲を、20~30曲は選んで、スタジオでギター一本で歌ってみるんです。アップテンポの曲が少ないから構成上これも入れようとか、合い過ぎる歌をあえて外したりとか、で決めていきました。」

石川さゆりの「津軽海峡・冬景色」を聴いて演歌歌手になりたいと思ったーー。

そういう意味では、“坂本冬美を作った10曲”ということになるのかもしれない。ただ、“「Love Songs」シリーズの後に歌うと”というところを見落としてはいけない。

そのパートナーに選ばれたのは、アレンジャー・プロデューサーの坂本昌之だった。徳永英明の「VOCALIST」シリーズや平原綾香のデビューに関わったプロデューサーである。山口栄光は「心中覚悟でお願いした」と言った。

坂本昌之「30周年のターニングポイントになるアルバムに丸々関わらせて頂くという大役を演歌でやる。とてもシビレました(笑)。徳永英明さんのアルバムは経験してますけど、演歌にジャンルを絞るということは自分が音楽の世界で生きてゆく上でかなりの覚悟も要るでしょうし。大丈夫か、みたいなすごく重い物がありました。一応、全部原曲は知っておりました。若僧と言いながら、自分も50になってしまったんですけど、演歌という様式美の世界というか、演歌の決まりごと的なものが、あるじゃないですか。それが本当に強い楽曲と意外とそうでもない曲がある。そこに何か新しいといいますか、香り付けといいますか、それが一番難しかった。どれも素晴らしいし、そこに勝つとか負けるとかじゃなくて、奉納するという気持ちでした。」

奉納、である。

去年50才になったポップス系音楽家にそう思わせてしまう曲が並んでいる。

そして、どれも従来のカバーとはひと味違っている。その要因が、アレンジにあることは間違いない。そこに彼女の歌が相乗効果のように加わっている。演奏が歌を刺激するのか、歌が演奏を牽引するのか。アルバムの聴き所はそれだ。

山口栄光「ジャンルとしては演歌であるけれども、ポップス的、ロック的な要素を持っていたり、フォーク的な要素を持っていたりする歌が、沢山あります。ロックテイストに仕上げてもらった「石狩挽歌」もそうですけど、その洋服を変えて、今の時代の洋服を着させてあげれば、といっても10代〜20代は無理かもしれませんが、30代〜40代ぐらいの若い世代の人たちが演歌っていいねと、ちょっとでも目を向けてくれたらというのが、根っこにあります。」

*

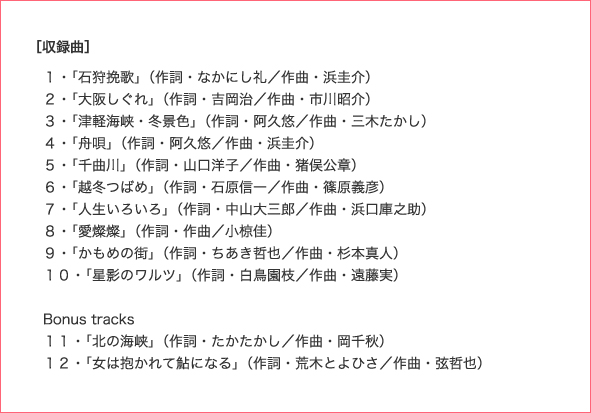

1・「石狩挽歌」(作詞・なかにし礼/作曲・浜圭介)

ロックテイストに仕上げてもらった。洋服をちょっと替えてみる。その代表がこの曲ということになる。1975年、北原ミレイが歌った曲で知られている。ニシンが捕れなくなってしまった海を舞台にした挽歌。バンドのグルーブが醸し出す、北の海を思わせる低く重いうねりのような“底流感”。誰もが知っているフレーズを生かしつつ、ロックバンドならではの“揺れ”は、この曲の生命線だろう。間奏のギターソロも効果的だ。身をよじるようなヴォーカルのタメの快感。演歌でもロックでも、ソウルでもブルースでもいい。

ここにジャンルはない。

ミュージシャンのクレジットを見て欲しい。(*山木秀夫(D)、高水健司(B)、今剛(G)、坂本昌之(Key))近年は井上陽水や福山雅治、70年代から一線で活躍するミュージシャンたち。生演奏でしか作れない“うねり”であることは言うまでもない。

レコーディングで最初に取りかかったのが、この曲と「舟唄」だったと言う。

山口栄光「この曲のサウンドで冬美本人が最初に仮歌を歌った時に、「鳥肌が立った」と言ったんです。このメンバーは彼女は初めてですし、坂本昌之さんじゃないと集まってくれない。今度は、バンドのメンバーが、彼女が仮歌を一節歌っただけで、やっぱりすごい鳥肌が立ったって。それまで接触のなかったジャンルの人たちがお互い震えたんですよ。」

坂本昌之「その時は本当にすごかったですよ。大役というプレッシャーもありましたし、このアルバムがどうなっていくかという船出でしたから。この曲は日本のソウルだと思うし、それをこのリズム隊でやったらどうなるか。自分でも心中出来るミュージシャンを集めて一発目のレコーディング。 音決めが終わって、譜面をみて説明して、それでは1回演ってみましょうかと、軽く仮歌をお願いしての1発目の時に、既に、凄かったんですよ。僕は、こん風になったらいいな、と思って譜面は書くわけですけど、そこから先は生身の人たちがどんな魂を入れてくれるかしかない。たぶん、冬美さんの歌に導かれて、この素晴らしいメンツが、ほとんどテイク1。自分も感動してしまいました。」

2・「大阪しぐれ」(作詞・吉岡治/作曲・市川昭介)

この心地良さは何だろう、というのが最初に聞いた印象だった。1980年に発表された都はるみの後期の代表曲。口ずさみたくなるメロディーはそのままで、跳ねたリズムが歌に軽やかさを与えている。“洋服を変える”ということはこういうことだという一曲だ。

レコーディングの最後の曲だったそうだ。

山口栄光「この曲が一番“遠い”と思ったんです。合う洋服が見つからない(笑)。ド演歌と言えばド演歌ですからね。それで最後にした。順番は僕が決めました。一番難しかったのはリズムの組み方ですね。一番時間がかかった。すごく悩んでもらってやっと見えたというのが、このリズムでした。」

坂本昌之「どんな洋服がこの曲に似合うか、色んな着せ替えを一番やった曲でしょうね。歌謡曲をポップスにするという一般的な、ことではなくて、「大阪しぐれ」というど真ん中の演歌で、歌をどう聴かせるかのアンサンブル感とかを見たかった。たとえばギターだけでやるとか、そういうそぎ落とし方だけでは駄目で新しいグルーブを作らないといけないと。演歌のリズムの“跳ね”と洋楽の“跳ね”とあると思うんです。何度やっても“違う”と曲から言われているみたいな気がして。でも、そこから逃げちゃいけないと思いましたね」

3・「津軽海峡・冬景色」(作詞・阿久悠/作曲・三木たかし)

様式美という意味では「大阪しぐれ」とこの曲は双璧だろう。聴き手にすり込まれているイメージの強烈さも含めてだ。更に、自分が小学生の時に聞いて、演歌歌手になりたいと思ったという運命を変えた曲をどう自分の色に染めてゆくか。アコースティックギターとストリングスの叙情。ピアノをバックにささやくような歌で始まってゆく。誰もが知っている景色でも、こんなに違って見えるのかという一曲だ。悲しみを抑えこんだ語りかけるような歌い方は、これまでの坂本冬美にあったのだろうか。あの歌の中の叙情性を濾過するとこうなるのだと思った。

山口栄光「それは「Love Songs」6作品の産物でしょうね。彼女がデビューした「あばれ太鼓」からずっと“直球ボール”か“切れのあるボール”が持ち味で、変化球というか、歌で言うと“語り”とかがあまりなかったんです。若い時は直球でいいんですが、都はるみさんが「北の宿から」で“語り”に変わったみたいなこともあっての「Love Songs」でしたから。この曲は以前から歌ってますけど違う感じが表現出来たと思います。」

坂本昌之「色合いとしてそんなには変わってないですけど、ちょっと水彩画と言いますか。オリジナルのイントロも好きですけど、あえて違えている。アコースティック感と言いますか。冬美さんの声を中心にした時のトータルなアコースティック感を大事にしてます。個人的にはエンディングのメロディーが本当に好きで、絶対に使いたかったんですよ。」

4・「舟唄」(作詞・阿久悠/作曲・浜圭介)

劇的で叙情的、更に叙事的で物語性に富んだ曲。日本の歌謡曲が生んだ史上屈指の名曲がこれだろう。歌唱力という範囲に留まらない歌い手の表現力が問われる曲。八代亜紀がロック系のイベントに出てこの曲を歌った時に、冷やかし半分で見ていた若い観客がボロボロ泣いていたという話は有名だ。この歌を歌う時のうっすらと笑みを浮かべた八代亜紀は、まさに横綱相撲の貫禄を感じさせる。坂本冬美にとっては、相手にとって不足がないという曲だろう。そして原曲とは違う、しなやかさと健気さで歌いきっている。バンドのメンバーは「石狩挽歌」と同じく山木秀夫(D)、高水健司(B)、今剛(G)、坂本昌之(Key)である。“歌心”というのは、こういう演奏を言うのだと思う。

坂本昌之「冬美さんの自然体にこちらがついてゆく感じでしたね。歌に引っ張られてこうなった気がします」

山口栄光「仮歌の一発目から一番良かったのがこの曲ですね。まさに語りの歌で、彼女がこの5,6年やってきた良い部分が出ている気がします。ゴツゴツした感じがなく、しなやかな語りが出来たと思いました。」

5・「千曲川」(作詞・山口洋子/作曲・猪俣公章)

気がつかれただろうか。全10曲、前半4曲と後半4曲が女性の歌だ。折り返し点の5曲目と最後の10曲目に男性の歌が入っている。1975年の五木ひろしのヒット曲。作曲の猪俣公章は、坂本冬美の育ての親。「あばれ太鼓」の作曲者でもある。ただ、あの歌とはかなり世界が違う。ご当地ソングの定番であり、ジャンルを超えた唱歌として広く親しまれている曲だ。イントロからアレンジャーがピアニストだということを再認識させる仕上がりになった。

坂本昌之「五木さんって、声に力があるというか、“来る”じゃないですか。「津軽海峡・冬景色」は、あの曲のある要素を救い出した感じですけど、これは、新しい服を探しに行った感じが特にします。ピアノ叙情歌というか。メロディーが良い意味で唱歌、川の音が聞こえてくる感じで良いかなと思ったんですよ」

山口栄光「猪俣公章先生って、どちらかというと、洋楽好きで、演歌でもおしゃれな曲が多いと思っています。この曲も叙情歌のような作品なので、アレンジもそのような方向でお願いしました。」

6・「越冬つばめ」(作詞・石原信一/作曲・篠原義彦)

日本語の特徴の一つに“擬音語・擬声語”がある。音や状態を表した言葉。そこには意味がないだけに、イメージが広がってゆく効果もある。もし、この曲に“ヒュルリ”という言葉がなかったら、どうなっていただろう。83年に発売された森昌子の代表曲。石川さゆりの歌でも広く知られている。作曲の篠原義彦は、円広志の本名だ。この曲もピアノが、印象的だ。哀しみを増幅させ、これでもかと涙を誘うのがオーケストラだとしたら、この曲は、そうではない。細やかで密やかで、壊れそうな哀しみを抱えている。

坂本昌之「事前に山口さんにアレンジのデモを聞いてもらったんですが、イントロがあまり悲しくないという意見があって。僕の中では、それなりに悲しい感じだとは思ってましたけど、もっとどうしようもないくらい悲しいものをというテーマで。そこから“哀しみの扉”を開けていきました。感情を過剰に表現する、という演歌は多いですけど、そうならないのがポップス系の演歌かもしれない。オケの厚い薄いで言えば薄いんですけど、水増しじゃないんですよね。関西のうどんみたいにしっかり味がついてます。」

山口栄光「坂本冬美はこの6年の間に、“歌いすぎない世界観”の作り方を自分で体得したというか、自信になったと思います。Love Songsのレコーディングで体得した語りの歌唱が、もっとも生かされた一曲になったと思っています。」

7・「人生いろいろ」(作詞・中山大三郎/作曲・浜口庫之助)

歌謡曲のヒット曲で知られている作曲家の中には意外なキャリアの人が少なくない。「大阪しぐれ」を書いた市川昭介が、ハワイアンをやっていたという話は、不勉強ながら今回初めて知った。歌謡曲の土台を作った人たちが、ジャズやハワイアンなどの洋楽出身者だったというのは興味深い事実だろう。この曲を書いた浜口庫之助もその一人だ。ハワイアンバンドを組んでいたこともある。歌謡曲の中に“軽さ”という要素を持ち込んだ一人と言っても良いかもしれない。1987年、島倉千代子がこの歌を発表したのは49才。50代になって大ヒットした。1950年代、10代でデビュー、純情歌謡として一斉を風靡した彼女が、可憐な大人の歌手として蘇った曲だ。アルバムの中で、原曲よりも分厚い印象があるのはこの曲だけだろう。

坂本昌之「これは「越冬つばめ」と逆でしたね。最初のスケッチを聞いた山口さんから、ちょっと哀しすぎるって。「人生いろいろ」の中の哀しい面を表現しようとしてしまったんですね。哀しみを明るい感じで包むという。アレンジ的にはめちゃめちゃ、歌謡ポップスにしたかったんです」

山口栄光「この曲は、完全にアップテンポのポップスにアレンジして欲しいとお願いしました。」

8・「愛燦燦」(作詞・作曲/小椋佳)

島倉千代子の次は、美空ひばりである。女性歌手のLEGEND的大御所の代表曲が並んでいる。とは言え、この曲が選ばれているのは意外かもしれない。作詞作曲は小椋佳、発表は86年。美空ひばりのキャリアの中では後期の代表曲。これも彼女が49才の時の曲だ。島倉千代子と美空ひばり。戦後の歌謡曲の二人の歌姫が共に“人生”を歌った49才の曲というのは偶然だったのだろうか。有名な曲というよりは“坂本冬美を作ってきた曲”。しみじみした郷愁感は、若い時には出せなかった味だろう。

山口栄光「最初に15曲から20曲くらいを選んでこの中からやろうと言ってたんですが、それ以外に本人が希望したのが「愛燦燦」と「かもめの街」なんです。この2曲ともギター一本で歌って貰った時のしみじみ感がとてもいいと思いました。」

坂本昌之「小椋佳さんの曲って、すごい郷愁感があるなって子供の頃に感じたんですね。切ないというか、懐かしいというか。「木戸をあけて~家出する少年がその母親に捧げる歌」というのがあって。普段は思い出さないですけど、この曲のクレジットを見た時、そういう封印されていたものが、バーっと出てきましたね。僕、北海道でしたから、千春さんとか、そういうフォーク的なものがルーツにはあるんでしょうね。」

9・「かもめの街」(作詞・ちあき哲也/作曲・杉本真人)

坂本冬美本人が強く希望したというもう一曲がこれだ。ここ数年、静かなブームになっている「黄昏のビギン」ではなく、88年にちあきなおみが発売したアルバム「伝わりますか」の中の曲というのも、彼女の中の時代性とのリアリティの表れだろう。山口栄光が何度となく口にしている“語りの歌”という意味での真骨頂。台詞の入った作り方といい、これ以上ないという曲だ。波止場のかもめに託した悲哀。行く場所も帰る場所もないさすらいの人生。アコーディオンが詠嘆感を一層深くする。アルバム最大の聴き所。この曲のための曲順だったと言っても過言ではないと思う。

坂本昌之「ちあきさんはBOXで知ってましたけど、アルバムの中でこの曲を聴いた回数が一番少なかったです。原曲のアレンジをしていた倉田信男さんを超リスペクトしていまして。他の曲と色合いが違うんです。最初にラインアップの中で「大阪しぐれ」とこの曲は難易度が高いなぁ〜と。どうしようかなと。最後は、こういうタイプの曲ですから、冬美さんの歌に導かれていこうと、開き直りましたね。この曲は、人生で初めてクリックなしで全編を指揮しました。今までちょっと恥ずかしさもあったんですけど、こんな風に歌って頂いて進行役がいないと無理だな、恥ずかしいとか言ってられないと思ってやりました」

山口栄光「究極の語り、ですから。この曲だけクリックを使ってない。指揮棒を振ってやったのは、この曲だけですね。ちあきなおみさんの曲を何か入れたいねって。これと「紅とんぼ」のどっちかだった。」

10・「星影のワルツ」(作詞・白鳥園枝/作曲・遠藤実)

アルバムの最後は、海外でも広く知られている曲だ。千昌夫の66年のヒット曲。特に中国や台湾に行ってこの曲の浸透具合に驚いた人も多いだろう。牧歌的でおおらかなスケールが「かもめの街」とまさに対極。ジャズバーで聞いているような上品さも曲が内包しているからこそだ。アレンジが変われば世界も変わる。一枚のアルバムの中の劇的な起承転結。配信でしか音楽を聴いてない人には未体験かもしれない。

山口栄光「この曲はフォークと言ってもおかしくないと思います。感情を入れ過ぎずに歌ってもらいまいた。歌い継いでいきたい1曲です。」

坂本昌之「ジャジーというか。ドビッシーとかショパンまで行かないですけど、おしゃれ寄りなクラシックと言いますか、叙情派な感じと歌謡曲を融合出来たら良いなと思っていました。」

*

全10曲。どれも新たな装いをまとっている。それでいて曲の根底に流れているものは変わらない。むしろ、より鮮やかに情景や物語が浮かんでくる曲も多い。そして、どの曲も、ジャンルという区分けをすることに意味を感じさせない。

アルバムのタイトルは「ENKA~情歌~」である。「ENKA」という言葉は彼女自身から出たのだそうだ。炎歌でもなく、艶歌でも怨歌でもない。人と人の人情、それぞれの人の喜怒哀楽という感情。英語で言うと、エモーショナルソング、ということかもしれない。

“情歌”と書いて“ENKA”と読ませる。

取り上げるべき曲は、まだまだありそうだ。

音楽評論家 田家秀樹